뇌전증 발작 이유, 3차원 전자현미경으로 밝혔다

하이커뮤니티매니져

0

118

10.01

하이커뮤니티매니져

0

118

10.01

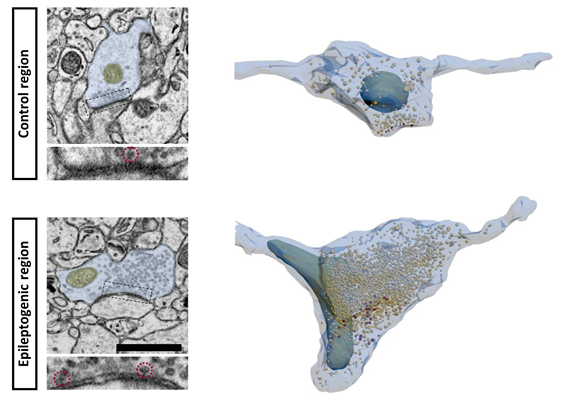

뇌전증 환자의 뇌에 있는 흥분성 시냅스(아래쪽)가 대조군(위쪽) 대비 비정상적으로 커져 있다. 한국뇌연구원 제공.

뇌전증은 뇌 신경세포에 이상이 생겨 발작 증상이 되풀이되는 질환이다. 발작이 일어나는 메커니즘을 규명한 연구결과가 발표됐다.

한국뇌연구원은 30일 이계주 신경회로연구그룹 책임연구원 연구팀이 허양훈 기초과학지원연구원 바이오이미징중개연구부장, 이지연 서울대병원 소아신경외과 교수와 함께 난치성 뇌전증 환자의 뇌 조직을 정밀분석해 신경세포가 과흥분되는 새로운 메커니즘을 확인하고 연구결과를 국제학술지 ’에필렙시아(Epilepsia)‘ 최신호에 게재했다고 30일 밝혔다.

난치성 소아 뇌전증의 가장 흔한 원인은 ’국소 피질 이형성증(FCD)‘이다. FCD는 뇌가 발달하는 과정에서 일부 뇌 영역의 피질 신경세포 이주 과정에 이상이 생겨 발생한다. 대뇌피질 6개층의 구조가 흐트러져 있는 것이 병리적 특징이다.

FCD와 관련한 난치성 뇌전증 연구는 주로 분자나 단백질 수준에 초점이 맞춰져 있다. 신경세포들이 어떻게 연결돼 세포 과흥분을 유발하고 발작 메커니즘을 형성하는지에 대한 병태생리를 설명하는 이론은 그동안 부족했다.

연구팀은 3차원 전자현미경 영상기술을 활용해 발작 메커니즘을 살폈다. 뇌 신경회로 단위에서 난치성 뇌전증 원인을 추적하기 위해 서울대병원이 제공한 'FCD 타입I 환자'의 뇌 조직을 다양한 3차원 전자현미경 기법으로 정밀 분석했다. 3차원 전자현미경은 세포나 조직의 구조를 나노미터 해상도로 연속 촬영한 뒤 컴퓨터로 합성해 3차원 구조를 재구성하는 최고해상도 현미경이다.

분석 결과 발작을 유발하는 뇌 부위에는 흥분성 시냅스의 밀도가 줄어든 대신 일부 시냅스가 비정상적으로 커져 많은 신경전달소포를 함유하고 있었다. 신경전달소포는 신경세포의 축삭 말단에 존재하는 막으로 둘러싸인 작은 소포로 신경전달물질을 함유한다.

억제성 시냅스가 흥분성 시냅스와 멀리 떨어져 있어 억제 신호가 약화될 가능성이 있다는 점도 확인됐다. 시냅스 내에서는 미토콘드리아의 형태 이상과 가시돌기소포체 감소도 관찰됐다. 뇌전증 환자는 세포의 칼슘 조절과 시냅스 유연성 유지에 문제가 있다는 점을 시사한다.

연구팀은 FCD 관련 난치성 소아 뇌전증의 발작을 유발하는 과도한 신경 흥분은 시냅스 변형과 세포소기관의 미세구조 변화 때문이라는 점을 처음으로 제시했다.

이계주 책임연구원은 “이번 성과가 상대적으로 연구가 부족한 FCD 타입I의 정밀 진단과 맞춤형 치료법 개발에 중요한 밑거름이 될 것”이라며 “인공 뉴런 모델에 이번 결과를 적용해 신경 흥분성 변화를 컴퓨터 시뮬레이션으로 분석하는 후속 연구를 이어갈 계획”이라고 밝혔다. 인공 뉴런 모델은 신경세포의 작동 원리를 수학적으로 단순화해 만든 모형을 의미한다.

https://m.dongascience.com/news.php?idx=74311

토토하이, 토토하이먹튀신고, 토토힌먹튀사이트, 토토하이먹튀검증사이트, 토토하이먹튀없는사이트, 토토먹튀, 먹튀토토, 토토하이먹튀예방, 토토하이먹튀제보, 토토하이먹튀확인, 토토하이먹튀이력조회, 먹튀피해, 토토하이먹튀검증업체, 토토하이먹튀사이트검증, 토토하이먹튀공유, 토토하이먹튀사이트목록, 토토하이먹튀리스트, 토토하이안전공원, 토토하이안전놀이터, 토토하이안전사이트, 토토하이검증사이트

리버풀

리버풀

아스널

아스널

애스턴 빌라

애스턴 빌라

토트넘

토트넘

맨시티

맨시티

맨유

맨유

웨스트햄

웨스트햄

뉴캐슬

뉴캐슬

브라이튼

브라이튼

본머스

본머스

첼시

첼시

울버햄튼

울버햄튼

풀럼

풀럼

브렌트포드

브렌트포드

크리스탈 팰리스

크리스탈 팰리스

노팅엄 포레스트

노팅엄 포레스트

에버턴

에버턴

루턴

루턴

번리

번리

셰필드

셰필드

프리미엄카지노총판

프리미엄카지노총판 실버스틸

실버스틸 킹덤sms

킹덤sms 리딕션미

리딕션미